物联网安全防护系统

1. 方案背景

随着国家在智慧城市建设方面的大力投入和快速推进,为有效降低智慧城市安全事故带来的经济损失,并提升智慧城市公共安全的应急能力,各城市基于开创性、针对性、系统性的原则,相继规划和建立智慧城市风险控制体系框架。

在整个智慧城市风险控制体系框架中,针对物联网智能传感器的安全风险控制尤为必要,传感器前端感知系统硬件通常暴露在公共场所,传输网络利用公共通信网,这种情形下必然面临复杂的安全威胁。这些安全威胁不仅包括各种自然灾害、技术缺陷,也包括来自内部、外部的人为安全威胁,如被动攻击(监听通信数据、截获口令、流量分析等)和主动攻击(非法修改数据、盗取合法建立的会话、伪装、越权访问、木马和病毒等恶意代码攻击、利用系统缺陷和后门、拒绝服务攻击等)。因此,在安全保障系统中,需要根据智慧城市工程自身体系结构、所处复杂工程环境、面临的各种安全威胁,建立整体安全策略,采取多层次、多方面的安全支撑系统以支撑公共安全数据中心的安全运行,实现对智慧城市系统关键环节及高风险点区域主动式安全保障。

基于这种安全保障,可以实现智慧城市海量、多源、异构、多尺度时空信息采集、处理与融合集成技术,解决生命线风险评估识别、监测预警及应急辅助决策支持等关键技术难题;满足智慧城市长期规划发展要求,又可以确保智慧城市运行安全监测系统建设需要,从经济和技术可行性两方面着重入手,建立智慧城市工程安全运行监测体系框架,为整个智慧城市工程的安全运行管理机制创新探索出切实可行的路径。

2.建设目标

物联网安全防护系统面向智慧安全城市整体上的各个环节,在面对潜在和可能发生的威胁风险方面。目前面临的主要威胁包括攻击者针对传感器的干扰与伪造,针对网络通信数据的劫持与解密以及拒绝服务攻击等多种手段。这些攻击方式可能使传感器及网络通信被攻击者入侵,导致系统获取的关键数据被伪造,因而引发重大公共安全事故。

针对这些安全威胁,需要设计安全的信息采集与传输体系,使传输的数据不被攻击者利用及篡改,并可以及时发现传感器节点伪造以及关键业务数据伪造的问题,并及时进行响应。物联网安全防护系统要解决的主要安全问题包括:

1.

建立智慧安全城市监测系统的整体安全策略。安全策略是构建安全保障体系的指导思想,必须深入工程系统的体系结构、所处的环境以及面临的安全威胁,以有效支撑工程功能任务的运行为根本目标,建立科学的、符合需求的整体安全策略,进而选择相应的安全支撑技术手段。

2. 与应用系统紧密结合的安全保密技术措施。由于城市安全运行监测系统的应用系统有与其功能任务紧密相关的安全需求和管理模式。

3.

对所采用的多种网络安全技术的统一集中管理。在网络安全保障体系中,需要综合采用安全防护、安全检测和安全管理等技术,形成集安全预警、监控、保护、响应为一体的整体网络安全保障能力与协同防御能力。

系统开创性的实现智慧城市安全运行的实时动态监测、风险分析评估、预测预警与辅助决策支持等功能,建立智慧城市工程安全运行监测体系框架,为整个智慧城市工程的安全运行管理机制创新探索出切实可行的路径,为智慧城市安全监测系统的全面展开奠定坚实的基础。

3.方案介绍

3.1.系统概述

城市物联网安全防护系统总体架构分为传感器安全防护模块及物联网安全防护平台两部分,传感器安全防护模块以软件或硬件模块的方式存在,主要部署在前端监测物联网网关上,负责把采集到的传感器数据进行加密,并通过有线或无线方式传输给后端;物联网安全防护平台主要任务是校验加密数据的完整性,对数据解密后转发给各个后端业务系统,并对后端业务系统解析后的传感器数据进行采样分析,发现其中存在的传感器伪造及数据伪造风险。

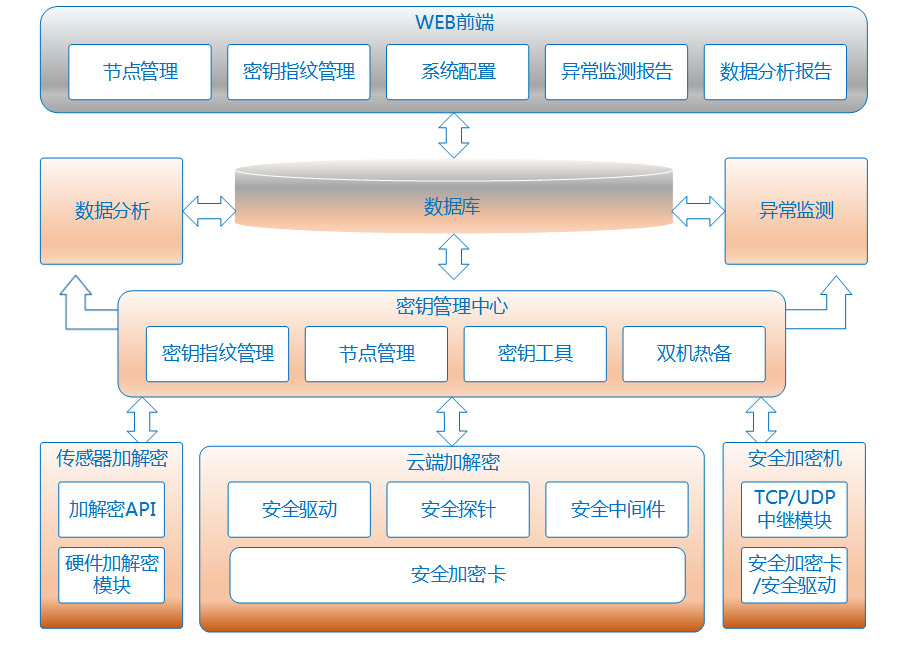

3.2.系统架构

物联网安全防护系统主要分为前置安全加密机、数据加解密、密钥管理、异常监测、数据分析五个子系统。其中前置安全加密机部署在综合处理机后端,负责处理综合处理机与云端通信的数据,对传输数据进行保护;数据加解密子系统分布在云端和传感器端,负责对发送和接收的数据进行加解密;密钥管理子系统负责密钥指纹的生成、管理,对云端加解密服务节点的管理以及对系统版本的管理;异常监测子系统负责云端加解密服务节点及传感器的异常情况监测;数据分析子系统负责系统的各类数据分析,通过图表方式展示数据分析结果。

物联网安全防护系统将传感器端和云端之间传输的数据进行加密,确保数据传输的安全性,同时甄别传感器伪造和数据劫持等网络攻击,并对攻击进行预警。物联网安全防护系统业务架构如图所示:

图1 产品架构图

系统从数据流上分为三层:第一层数据加解密及关键信息采集、第二层关键信息收集分析和存储、第三层界面管理和展示。

第一层数据加解密及关键信息采集分为三个部分,分别为传感器加解密、云端加解密和前置安全加密机。

第二层关键信息收集分析和存储分为四个部分,分别为密钥管理中心、异常监测、数据分析和数据库。

第三层界面管理和展示由图形化管理和数据库组成。数据库分别在第二、三层都有应用。

在物联网安全防护系统中,web前端主要实现云端加解密服务节点管理、密钥指纹管理、系统配置管理的图形化接入,对异常监测、数据分析报告的图形化展示;数据分析模块负责对接入系统的数据进行分析;异常监测模块负责监测系统异常情况并告警;密钥管理中心负责对密钥指纹、节点、密钥工具进行管理,并配置为双机热备;传感器加解密模块负责向传感器提供加解密API,用于传感器端调用硬解加解密模块;云端加解密模块负责向云端提供安全加密卡驱动、安全探针和安全中间件,用于云端调用安全加密卡对数据进行加解密;安全加密机主要实现处理机与云端之间通信中继,通过安全加密卡实现数据的加解密。

3.3.应用场景

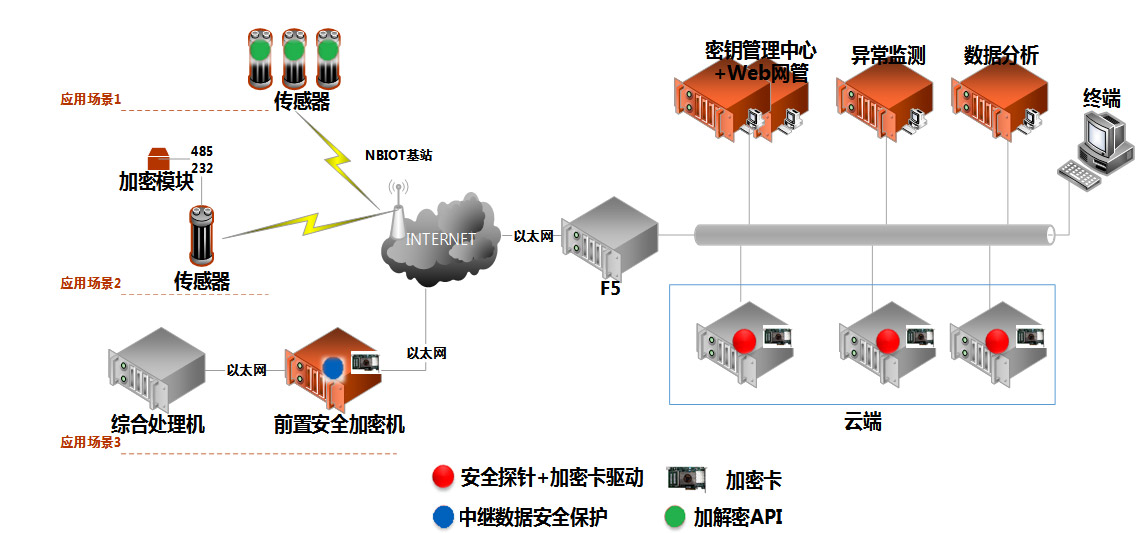

城市物联网安全防护系统通过两种典型业务场景满足不同业务要求。不同应用场景下的部署如下图所示:

图2 业务场景应用示意图

根据加解密模块的不同传感器端分为三种应用场景:

应用场景1

传感器部署在工程环境中,定时采集数据后,通过安全传输通道,将采集到的样本数据,通过近场物联网安全方式发送到云端,对常态化数据采集。

应用场景2

传感器内软件集成加密模块。传感器向云端发送消息前,调用加密模块完成对数据的加密;传感器收到云端的消息后,需要先调用加密模块完成对数据的解密。

应用场景3

该应用场景下,需要部署前置安全加密机与综合处理机在同一局域网,综合处理机集中采集传感器数据发送给前置安全加密机,前置安全加密机解析综合处理机的数据将数据加密并重新封包负载均衡的发送到云端。前置安全加密机收到云端的消息后,先进行数据解析后解密数据再重新封包发给综合处理机。

4.技术优势与特点

(1)超轻量级密码算法技术,具有出色的硬件实现性能和简洁的轮询函数设计,低功耗,破译极其困难。

(2)多种软件及硬件加解密技术,系统对传输到的传感器数据进行快速解密。考虑到采集端性能问题,可以支持流密码、分组密钥,公钥密码等多种加密方式,根据实际情况进行快速加解密运算。

(3)端-管-云一体化技术,创新的将三者进行分离,通过传感器端和云端之间传输数据进行加密,确保数据传输的安全性,通过管理段进行秘钥的控制以及,甄别传感器伪造和数据劫持等网络攻击,并对攻击行为进行预警。

(4)动态会话秘钥管控技术,为避免出现静态密钥,采用动态会话密钥,一次一密,动态会话密钥由传感器信息、随机数信息及相关信息进行合成。对于未采用加密模块的传感器,将密钥信息固化到传感器处理器中,传感器处理器采用密钥和随机数信息形成会话加密信息,对于采用加密模块的传感器,将关键信息固化在超低功耗加解密模块中、关联数据由传感器根据调用加解模块实际工作时间进行生成。

(5)传感器异常发现技术,对采集到的传感器数据及网络流量进行安全监测,使用数据挖掘、深度学习等技术,发现业务数据中存在的传感器被干扰,数据包伪造等异常行为,并及时告警与处置。通过数据源认证发现伪造身份认证的行为。通过对数据的完整性鉴别,防止篡改、替换,从而对数据的机密性进行保护。

5.客户价值

物联网安全防护系统是面向物联网数据传输安全防护的综合系统,用户利用物联网安全防护系统可实现对传输数据的安全防护。利用物联网安全防护系统不仅能够实现数据的安全防护,还能够对网络异常情况进行监控预警。可以实现帮助客户实现:

提供全方位的前端、数据安全防护

通过前端灌注身份识别码及白名单技术,快速前端节点认证。数据传输时,通过端身份识别码与当前时间戳加密运算生成会话密钥,实现一次一密,提升了数据安全传输的能力。

降低加解密与应用业务耦合度

物联网安全防护系统采用云端部署加解密服务集群的方式以及支持多线程调用的方式,降低加解密业务与应用系统业务的耦合度,加快应用系统的响应时间,提高系统并发度。

实现数据传输威胁感知能力

运用大数据智能分析以及态势感知技术,对前端传感器的加解信息进行分析并画像。同时,结合节点认证信息对当前应用系统中的前端节点状态进行监测。一旦前端节点出现威胁或表现异常,本系统会即时预警,从而提高应用系统防御潜在威胁风险的能力。